2011年09月28日

心にゆとりがない時は一服しましょう。

慌ただしかった9月も暑さとともに過ぎようとしています。

行事等で埋めつくされたカレンダーにふと目がいき、

特に深い意図も無く数え始めたワタシ・・・

30日間の内24日間は何かしら予定が記されていました。

今月は母を家に連れて帰ってくるどころか洗濯物を届けるだけが関の山

病棟に顔を出すとボケてるとはいえ満面の笑みで迎えてくれ、

「ここはおかしか人ばっかりバッテンちょっっと楽しかよー。」とは、

毎回聞く、認知症病棟にお世話になっている母の台詞です。

明るい母であればあるほど良心の呵責に堪えない私、

帰る車の中ではため息ばかり・・・

家に戻り心を無にして一服

今日のお菓子は9月中には片付けたい満月の中にススキ・私の干支でもあるウサギ、

欲張ってキノコに松ぼっくり・モミジも加えました。

お製は、博多 『 松屋 』 でございます

今夜は男女協働のセミナー、明日は広域ゴミ処理施設建設対策協議会の委員会、

明後日は唐津市相知町で、あるパテシエさんの講演会と予定も目白押し・・・

今月もあと二日、がんばるぞっ!

行事等で埋めつくされたカレンダーにふと目がいき、

特に深い意図も無く数え始めたワタシ・・・

30日間の内24日間は何かしら予定が記されていました。

今月は母を家に連れて帰ってくるどころか洗濯物を届けるだけが関の山

病棟に顔を出すとボケてるとはいえ満面の笑みで迎えてくれ、

「ここはおかしか人ばっかりバッテンちょっっと楽しかよー。」とは、

毎回聞く、認知症病棟にお世話になっている母の台詞です。

明るい母であればあるほど良心の呵責に堪えない私、

帰る車の中ではため息ばかり・・・

家に戻り心を無にして一服

今日のお菓子は9月中には片付けたい満月の中にススキ・私の干支でもあるウサギ、

欲張ってキノコに松ぼっくり・モミジも加えました。

お製は、博多 『 松屋 』 でございます

今夜は男女協働のセミナー、明日は広域ゴミ処理施設建設対策協議会の委員会、

明後日は唐津市相知町で、あるパテシエさんの講演会と予定も目白押し・・・

今月もあと二日、がんばるぞっ!

2011年04月09日

至福の一服

今日は朝から快晴です。

昨日の雨で庭の雑草も一段と背丈を増し私を急き立てます。

その前に!

久々のブログ更新5日連続を果たした自分を労って一服点てました。

お抹茶は京都 小山園の 『 和光 』 です。

大好きな松屋製のお干菓子は頂き物です。

茶碗は、持っている数少ない茶碗の中で一番お気に入りの有田町(西有田) 切口窯

です。

そして、

ウサギの型押しがしてある懐紙は友人の東京土産です。

私の干支にちなんで、銀座の鳩居堂で買ってきてくれました。

昨日の雨で庭の雑草も一段と背丈を増し私を急き立てます。

その前に!

久々のブログ更新5日連続を果たした自分を労って一服点てました。

お抹茶は京都 小山園の 『 和光 』 です。

大好きな松屋製のお干菓子は頂き物です。

茶碗は、持っている数少ない茶碗の中で一番お気に入りの有田町(西有田) 切口窯

です。

そして、

ウサギの型押しがしてある懐紙は友人の東京土産です。

私の干支にちなんで、銀座の鳩居堂で買ってきてくれました。

みんなみんな ありがとう!

2010年02月03日

初釜ではお点心担当

先月、寒さがちょっと和らいだ日曜日、私たち

M社中の初釜でしたが、母はデイサービスが

お休み・・・あいにくその日は家に誰も居なく

て、母の食事やトイレの世話のため途中退席

と行ったり来たりしなくてはいけない私は出席

をどうしようか迷った末、席には入らずお点心

担当をかってでることに・・・ここ数年お茶の

稽古も疎かになっていたので私にとっては

前日からの準備と当日は朝6時から暗闇の

中、外のかまどで蒸した赤飯を抱え、ムスメは

着物で私は服で出席したのです。

12人分の鯛の昆布締め・海老糝薯・蕪蒸し・

豚の角煮・ひさご・栗の渋皮煮・百合根の梅肉

ソースなど等、全て手づくりなので下準備が

大変ですが今年の膳も何とか形になりまし

た。

↑ 裏千家の初釜には欠かせない 『 花びら餅 』 、今年は佐賀の 亀屋 製です。

一年に一度お目にかかる、姿形・名前も雅な 『 花びら餅 』 は、白味噌餡と甘く煮た牛蒡が入っていて梅に見立ててつくられた新春ならではのお菓子です。

賞味期限は当日という、元祖京都 川端道喜の 『 花びら餅 』 を一度は食べてみたいものです。

2009年12月29日

忙中閑アリ

年の瀬の慌ただしさを感じながらもアタマとカラダは裏腹なワタシ・・・

アソコもココも片付けが残っているし読みかけの本もあるのにと気ばかり急いてくる。

そんな時、私の場合一服するに限る。

イタダキモノのお抹茶と干菓子で・・・

アソコもココも片付けが残っているし読みかけの本もあるのにと気ばかり急いてくる。

そんな時、私の場合一服するに限る。

イタダキモノのお抹茶と干菓子で・・・

お抹茶は京都 小山園の 『 和光 』、干菓子は佐賀 亀屋謹製 『 椿 』

一服の美味しいお茶で気ぜわしさもすーっと消えてボチボチお掃除始めましょ!

今年の更新はこれが最後となります。

ご訪問していただいた皆様!本当にありがとうございました。

良いお年をお迎え下さい!

2009年08月07日

京都 『 今日庵 』 より届く…

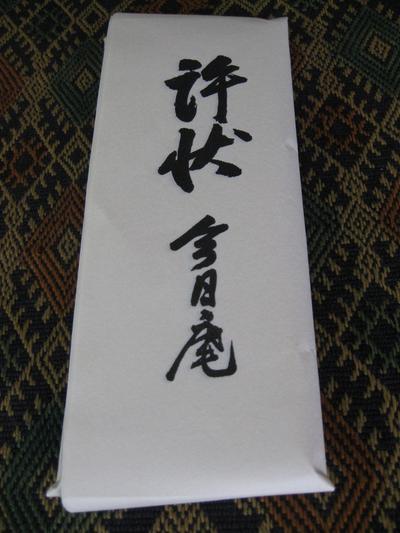

裏千家 『 今日庵 (こんにちあん) 』より、

裏千家 『 今日庵 (こんにちあん) 』より、『 許状 』 が届きました。

数年前からお茶を嗜んでいたムスメにです。

これで晴れて裏千家の門下生です。

お茶とは無縁だったムスメが大阪で学生生活を

送っていた頃、

ムスメと一緒に京都を訪れたことがありました。

その時、どうしても行きたかった 『 今日庵 』 を訪

ねたのでしたが、

史蹟名勝として指定され又、重要文化財にも指

定されてる 『 今日庵 』 の中に入ることはもちろん不可能で、兜門から覗く露地の石畳にさえ感動したものです。

そして、

千利休 が眠る 大徳寺聚光院 まで足を延ばしたことは、宝物のように私の中に残っています。

許状を頂いたムスメ曰く、「無理矢理習わされたけどあの時から縁があったんだね。」

お茶のお点前には一つ一つの所作に意味があり、無駄なものは何もないことが最近ようやく解ってきたムスメはお稽古にも熱が入り楽しんでいる様子…

あらゆる要素を兼ね備えた日本の文化 『 茶道 』 を通じて人間性を伸ばしていってくれればと願っています。

2009年06月22日

癒しの空間 『武雄わかば茶会』

ここ数日、文庫本に熱中し読み漁る日が続いていました。

こうなると元来不器用な私はブログの更新はおろか、パソコンを開く時間さえも惜しくなります。

気が付くと最後の更新から10日も経っているではありませんか。

仕事中の眠気覚ましに私のブログを覘いて楽しんでくれてる友人から 「生きてるのー!?」 と、ケータイにメールが…

「生きてるけど死んでるー」なんて支離滅裂なやりとりだが気にかけてくれている友人はありがたい…

そうかと言って10日も引き篭って本を読んでいた訳じゃなく、その間、仲間と食い道楽の日帰りの旅を楽しんだり、高校の同級生オバサン3人で平日真昼間から伊万里牛や竹崎蟹のBBQで盛り上がったりと…

ブログネタはふんだんにデジカメに収まっているけど時が経つと感情・記憶も薄れてしまうんですね。

さて、何からアップしようかと悩んだ末、

まずは一番旬なことから …

気になっていた遠藤周作の 『深い河』 を2日間で読破した後だったので気分もすっきり!で、

昨日は武雄センチュリーホテルで開催の 『武雄わかば茶会』へと…

ホテルご自慢の

ホテルご自慢の

『池泉回遊式日本庭園」 『慧州園』 をバックに、

しとしと降る雨がより一層風情を増し薄茶席ニ

席を堪能、和敬清寂の世界にしばし浸ったの

であります。

大寄せ茶会の楽しみは何と言ってもお道具拝

見、当番の先生方が持ち寄られたご自慢の、

これまで見たこともないような素晴らしいお道具

が見事です。

『わかば茶会』 に相応しい時候のお菓子が並びましたが、

なんとか一枚撮ることができた干菓子の銘は『七変化』 ⇒

アジサイに見立て、中には味噌餡がサンドしてあります。

亀屋謹製です。

隣接している陽光美術館では、中国は唐から清までの歴代皇帝が使用したとされる古陶磁器や翡翠等が展示されており、なんと日本で拝観できる唯一の作品だそうです。

常設で公開されてるようですので、目の保養に是非一度ご覧になられては如何でしょう。

自然美と庭園美、そして皆さまの着物姿に酔いしれた一日でした。

こうなると元来不器用な私はブログの更新はおろか、パソコンを開く時間さえも惜しくなります。

気が付くと最後の更新から10日も経っているではありませんか。

仕事中の眠気覚ましに私のブログを覘いて楽しんでくれてる友人から 「生きてるのー!?」 と、ケータイにメールが…

「生きてるけど死んでるー」なんて支離滅裂なやりとりだが気にかけてくれている友人はありがたい…

そうかと言って10日も引き篭って本を読んでいた訳じゃなく、その間、仲間と食い道楽の日帰りの旅を楽しんだり、高校の同級生オバサン3人で平日真昼間から伊万里牛や竹崎蟹のBBQで盛り上がったりと…

ブログネタはふんだんにデジカメに収まっているけど時が経つと感情・記憶も薄れてしまうんですね。

さて、何からアップしようかと悩んだ末、

まずは一番旬なことから …

気になっていた遠藤周作の 『深い河』 を2日間で読破した後だったので気分もすっきり!で、

昨日は武雄センチュリーホテルで開催の 『武雄わかば茶会』へと…

ホテルご自慢の

ホテルご自慢の『池泉回遊式日本庭園」 『慧州園』 をバックに、

しとしと降る雨がより一層風情を増し薄茶席ニ

席を堪能、和敬清寂の世界にしばし浸ったの

であります。

大寄せ茶会の楽しみは何と言ってもお道具拝

見、当番の先生方が持ち寄られたご自慢の、

これまで見たこともないような素晴らしいお道具

が見事です。

『わかば茶会』 に相応しい時候のお菓子が並びましたが、

なんとか一枚撮ることができた干菓子の銘は『七変化』 ⇒

アジサイに見立て、中には味噌餡がサンドしてあります。

亀屋謹製です。

隣接している陽光美術館では、中国は唐から清までの歴代皇帝が使用したとされる古陶磁器や翡翠等が展示されており、なんと日本で拝観できる唯一の作品だそうです。

常設で公開されてるようですので、目の保養に是非一度ご覧になられては如何でしょう。

自然美と庭園美、そして皆さまの着物姿に酔いしれた一日でした。

2009年04月28日

藤棚の下で野点

肌寒い一昨日の日曜日、西有田にある山田神社で『丹後しゃくなげまつり』が開催され、境内にある藤棚の下でお茶会をさせていただきました。

今年は、桜の開花も早かったように石楠花も満開は疾うに過ぎてはいましたが、境内のあちらこちらにはまだまだ遅咲きの石楠花の蕾が綻びかけていました。

私たち社中お得意の野点のしつらえです。

約80名のお客様で無事終了したあと交代で一服です。

今回のお茶の銘は、裏千家 坐忘斎御好(ざぼうさい おこのみ)宇治 『 小山園 』 の 『 清浄の白 』 です。

お菓子は、主菓子に伊万里 熊谷製菓謹製の「牡丹」・「花いかだ」

お菓子は、主菓子に伊万里 熊谷製菓謹製の「牡丹」・「花いかだ」

干菓子は名古屋 両口屋是清の「二人静」

佐賀 亀屋の「牡丹」・「藤」・「若鮎」

干菓子の中では私が最も好きとする両口屋是清の 『二人静(ににんしずか) 』 紅白で一対にして和紙で包んであります。

これは茶花である「二人静(ふたりしずか)」をイメージしてできたお菓子ですが、尾張地方での花の呼び方からあえて「ににんしずか」と呼ばれています。

同じくして社務所では俳句大会や、ほうじ茶の香りが美味しい茶粥が振る舞われました。

その時の特選句をご披露致します。

今年は、桜の開花も早かったように石楠花も満開は疾うに過ぎてはいましたが、境内のあちらこちらにはまだまだ遅咲きの石楠花の蕾が綻びかけていました。

私たち社中お得意の野点のしつらえです。

約80名のお客様で無事終了したあと交代で一服です。

今回のお茶の銘は、裏千家 坐忘斎御好(ざぼうさい おこのみ)宇治 『 小山園 』 の 『 清浄の白 』 です。

お菓子は、主菓子に伊万里 熊谷製菓謹製の「牡丹」・「花いかだ」

お菓子は、主菓子に伊万里 熊谷製菓謹製の「牡丹」・「花いかだ」佐賀 亀屋の「牡丹」・「藤」・「若鮎」

干菓子の中では私が最も好きとする両口屋是清の 『二人静(ににんしずか) 』 紅白で一対にして和紙で包んであります。

これは茶花である「二人静(ふたりしずか)」をイメージしてできたお菓子ですが、尾張地方での花の呼び方からあえて「ににんしずか」と呼ばれています。

同じくして社務所では俳句大会や、ほうじ茶の香りが美味しい茶粥が振る舞われました。

その時の特選句をご披露致します。

『 藤 棚 の 下 で 野 点 の 緋 毛 氈 』

2009年01月26日

細 雪?

伊万里はぼたん雪だったのに

伊万里はぼたん雪だったのに 『 細 雪 』 の公演? 違うでしょ!

『 正午の茶事 』

茶事とは、懐石と濃茶・薄茶をいただく本格的な

形式です。

前日からの大雪にも拘わらず立派な膳ができました。

お赤飯に菜の花ご飯、鯛の昆布じめ、お膾(なます)、貝柱と山芋の紅梅和え、

鶏の照り焼き、タタキ牛蒡、エビの微塵粉揚げ、黒豆の松葉刺し、数の子、赤貝

と黄味のびしょ玉、煮物碗にはエビ糝薯(しんじょ)、百合根の梅肉ソース、栗きん

とん、野菜の煮物等。

主菓子(おもがし)には佐賀 村岡総本舗謹製の 『花弁餅(はなびらもち)』

(裏千家の初釜には必ず 『花弁餅』 が使われているようです。)

干菓子は福岡の松屋でした。

みぞれまじりの雨のため、にじり口からの出入りは出来ませんでしたが、中に入ってしまえば心休まる癒しの空間

一期一会の思いの中で贅沢な心地よさに酔った一日でありました。

2008年09月17日

月見会(つきみえ)の茶会

昨夜は、黒川町にあるT保育園でお月見茶会をさせていただきました。

お客さまは年長組さんで、初めてのお茶会ということでしたが礼儀正しく

きちんと正座して顔いっぱいのお茶碗でいただく様はとても愛らしくほほえましいかぎりでした。

お月様は雲に隠れて暗かったのでお茶席での子どもたちの写真がうまく撮れなくてとてもザンネン。

でも、途中お月様が恥ずかしそうに少しだけ顔を出してくれたときは

みんなの「うわぁ!!」という歓声が園庭に響き渡りました。

お干菓子は、

杵 ・ 月見うさぎ ・ ススキ ・ 初雁です。

杵 ・ 月見うさぎ ・ ススキ ・ 初雁です。

茶の湯の作法には道理があります。

作法を学ぶにあたって道理も学ぶ…そしてそれは日本の文化をも学ぶことになるのですね。

日本の文化が失われつつあるこの時代にこんな催しを計画された園長先生他保育士のかたに

感謝し、子ども達の記憶の中に少しでも残ってくれればという思いで帰って来ました。